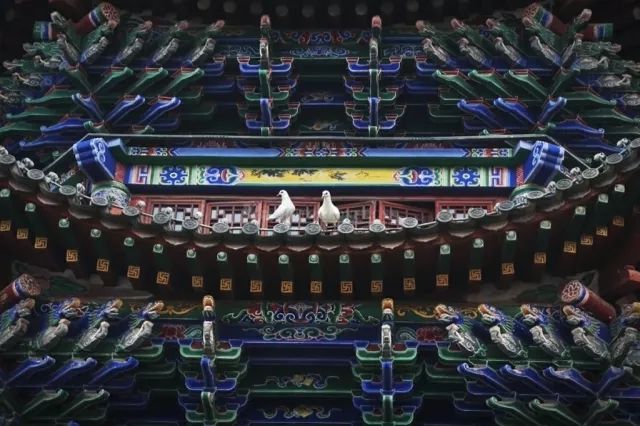

斗栱(dǒu gǒng)是中国古代汉族建筑特有的一种结构。在立柱和横梁交接处,从柱顶上加的一层层探出成弓形的承重结构叫拱,拱与拱之间垫的方形木块叫斗,合称斗拱。也作枓拱、枓栱。

斗栱能够使人产生一种神秘莫测的奇妙感觉,强烈的秩序感与空间感能够给人以无以伦比的艺术感染力。

无论从艺术或技术的角度来看,斗拱都足以象征和代表中华古典的建筑精神和气质。

对斗栱的起源有三种说法。

一种认为由井干结构的交叉出头处变化而成;一种认为由穿出柱外的挑梁变化而成;一种认为由擎檐柱演化为托挑梁的斜撑,再演化成斗拱。

斗拱在中国木构架建筑的发展过程中起过重要作用,它的演变可以看作是中国传统木构架建筑形制演变的重要标志,也是鉴别中国传统木构架建筑年代的一个重要依据。

斗拱的演变大体可分三个阶段。

第一阶段为西周至南北朝。西周铜器拱令簋上已有大斗的形象,战国中山国墓出土的铜方案上有斗和45°斜置拱的形象。汉代的石阙、明器、画像石和画像砖上也有大量斗拱的形象。从汉高颐阙和四川牧马山、山东高唐出土的汉明器陶楼上可以看出,柱顶有斗拱承托檩、梁或楼层地面枋,挑梁外端的斗拱承托檐檩,各个斗拱间互不相连。汉代以后开始在柱间用斗拱,最初是一种在现代称为人字拱的斗拱,即在额枋上立一个叉手,上置一斗,承托檐檩。

至初唐,从西安慈恩寺塔门楣石刻《说法图》上还可看到佛殿柱间仍用人字拱。

第二阶段为唐代至元代。这个时期斗拱的主要特点在于柱头斗拱所承托的梁多插入斗拱中,使斗拱和梁架拉结在一起,顺屋身左右横出的拱也和井干状的柱头方(即枋)交搭在一起。建筑的一圈柱头枋和同它成直角的正、侧两面的梁交织成一个分为若干井字格的水平框架,斗拱成为各交叉处的加强节点。这时斗拱已不再是孤立的支承架或挑檐的构件,而是水平框架不可分的一部分。

斗拱之结构与权衡:至宋代而发展至于成熟,其条件之部位大小已高度标准化,但其组成又极富变化。按《营造法式》之规定,材分八等,各有定度:各以材高发为十五分,以十分为其厚, 斗拱各件之比例,均以此材契分为度量单位。其各拱及斗之规定长度,及跳出长度,直至清代尚未改变焉。

—————《中国建筑史》 梁思成

第三阶段为明代至清代,清式建筑的梁不再像宋式那样穿插在斗栱中,而是压在斗栱最上一跳之上,直接承挑檐桁。

因此,斗栱发展到明清以后便不再起维持构架整体性和增加出檐的作用。它的用料和尺度比宋式大为缩小。