俗话说:园无石不秀,厅无石不华,斋无石不雅,居无石不安。晚明苏州著名文人鉴赏家文震亨《长物志》云:“石令人古,水令人远,园林水石,最不可无。”清初诗人沈朝初在《忆江南·春游名胜》词中写道:“苏州好,城里半园亭。几片太湖堆崒嵂,一篙新涨接沙汀,山水自清灵。”

江南古典园林中,庭院置石是不可或缺的基本素材,除了作为叠山之用外,不少是作为单点之赏,一些还构成了著名景点,如苏州留园的冠云峰、上海豫园的玉玲珑等。这些石峰如同自然雕塑艺术作品,使得古典园林更增添了亲近自然、珍惜自然、取法自然、师法自然的情致。园林置石自唐宋以来已经沿袭有千余年历史,迥别于西方以写实雕塑作为园林景观的做法。一直到近现代,西方学者和艺术家才开始认识到,带有孔洞的奇石也是具有(抽象)雕塑艺术美感的。

一、明清江南园林与赏石

明清两代,江南私家园林和京师皇家园林相映生辉,是中国古代园林建筑的杰出代表,堪称双璧。由于许多古代园林至今尚存,有的甚至格局包括置石均未改变移动,许多置石均有园志笔记等史籍记载,所以这些百年不移的园林置石,便成为古石之中最流传有绪的一脉,有的因名人所赏所爱,已经跻身为县、市、省级乃至国家级文物。如苏州市第十中学校园中供置的太湖石“瑞云峰”,2013年3月被国务院公布为国家重点保护文物单位。这里原来是清代苏州织造府衙署所在,此石原系宋徽宗“花石纲”的遗物,于乾隆四十四年(1799)从留园迁至织造署西花园的一泓水池中央,供喜爱赏石的乾隆南巡至此欣赏——这里也是当年乾隆南巡的行宫,一直格局未改,保存至今。

瑞云峰,曾被明代文学家袁宏道盛赞“妍巧甲于江南”(《园亭纪略》),民国名士、国民党元老李根源(曾任《吴县志》总纂)誉为“苏州三绝”(另为拙政园明代文徵明手植紫藤与清代环秀山庄假山),也被列为“江南三大名石”之首。

关于江南三大名石之说,源自20世纪30年代,建筑学家、建筑教育家童寯(1900~1983)在1937年所著的《江南园林志》一书时,首先提出了“江南三大名石”之说。当时,童寯遍访江南名园,进行实地考察和测绘摄影,著成此书,论述了中国古代造园的传统特色和一般原则,阐释假山艺术,介绍江南各地著名园林的沿革、现状、艺术特点并做出评价。此书是中国最早釆用现代方法进行测绘、摄影的园林专著,书中述及的一部分园林现已残破或者废弃,尤具历史价值。作者在“杂识”一节中,根据清初造园家李渔《闲情偶寄》中关于山石的论述,首次提出江南三大名石之说:“江南名峰,瑞云之外,尚有绉云峰及玉玲珑。李笠翁(李渔,号笠翁)云:‘言山石之美者,俱在透、漏、瘦三字。’此三峰者,可各占一字。瑞云峰此通于彼,彼通于此,若有道路可行,透’也。玉玲珑四面有眼,‘漏’也。绉云峰孤峙无倚,‘瘦’也。”

有意思的是,江南三大名石的身世有一个共同点,那就是都充当过陪嫁物。这在不少园林名石中也是屡见不鲜,充分反映了明清两代赏石活动之盛。如瑞云峰,高5.12、宽3.25、厚1.3米,形若巨掌,玲珑多孔,涡洞相套,褶皱相叠,剔透玲珑。其身世不凡,系宋徽宗花石纲之遗物,未及启运而被遗弃在荒野。明代初年,被浙江南浔董份(曾任礼部尚书)花费巨资购得。当时,董氏嫁女于苏州阊门下塘的徐泰时,董氏把瑞云峰作为陪嫁送给徐泰时置于东园(即今留园前身),成为镇园之宝。又如玉玲珑,高约3、宽约1.5米,厚约80厘米,重量3吨左右,此峰石孔之多之密集,为同类其他名石所仅见,明正德年间归太仆寺卿储昱,被安置于浦东三林塘南园,储昱之女后嫁于南京刑部尚书、左部御史潘允亮。储昱死后无子,潘允亮把此石迎置于豫园。再如绉云峰,高达2.6米,狭腰处仅40厘米,具瘦、皱之奇,是英石中罕见的高大石峰,清嘉庆十三年(1808)为海宁马桥名士马汶(字容海)购得。道光初年,马汶嫁妹,绉云石作为陪嫁移至崇德望族蔡氏,一时名士咸集,题咏更甚。今置于杭州西湖江南名石苑中。

园林置石充当嫁妆,有女方炫富成分在里面,因为一般细软嫁妆外人并无法得悉,只有耸立于园林中的巨大峰石才吸引眼球。事实上,园林置石——尤其是所谓花石纲遗石之类有故事的老石头,其身价不菲,远不是任何士绅都能染指的。

明代崇祯七年(1634)刊行的计成《园冶》,是中国最早的系统造园专著。计成对于当时“世之好事,慕闻虚名,钻求旧石”之风气专门做了解析,对于太湖石旧峰因好事者慕求而价格不菲之事作了批评,认为“凡石露风则旧,搜土则新,虽有土色,未几雨露,亦成旧矣”。在“旧石”一节,他提到:“某名园某峰石,某名人题咏,某代传至于今,斯真太湖石也,今废,欲待价而沽,不惜多金,售为古玩还可。又有惟闻旧石,重价买者。……斯亘古露风,何为新耶?何为旧耶?凡釆石惟盘驳、人工装载之费,到园殊费几何?予闻一石名‘百米峰’,询之费百米(即一百石大米)所得,故名。今欲易百米,再盘百米,复名‘二百米峰’也。”

举个例子,杭州西湖文澜阁前水池中供置的太湖石峰“仙人峰”,效仿苏州瑞云峰安置的格局,石峰立于水中央,池水四周假山环布拱卫。文澜阁建成于乾隆四十八年(1783),系为珍藏《四库全书》而建的七大藏书阁之一,比瑞云峰迁址苏州织造府西花园晚了四年。文澜阁的整体格局,大体是模仿承德避暑山庄文津阁(建于乾隆三十九年),进门处也有一座湖石大假山挡道,其中岩洞曲径通幽。仙人峰原名“万斛峰”,是明代万历年间光禄丞顾正心松江熙园故物,相传为宋代花石纲遗物,顾正心以五千石大米购买此峰,二斛合一石,五千石即为一万斛,故称。当时,也是一笔巨款。乾隆年间,顾家家道中落,此峰被浙江巨商购置于杭州西湖文澜阁。

二、太湖石与明清江南园林

江南古典园林最多见的就是太湖石,尤其是立峰独石,大多是太湖石,以苏州太湖所产为佳。明代计成《园冶》专辟有“选石”一篇,其中选择了太湖石、昆山石、宜兴石、龙潭石、青龙山石、灵璧石、岘山石、宣石、湖口石、英石、散兵石、黄石、锦川石、六合石子等十几种石种,在介绍太湖石时这样表述:“此石以高大为贵,惟宜植立轩堂前,或点乔松奇卉下,装治假山,罗列园林广榭中,颇多伟观也。”“夫太湖石者,自古至今,好事釆多,似鲜矣。如别山有未开取者,择其透漏、青骨、坚质釆之,未尝亚太湖也。”

确实,古代太湖石的产地很广,《园冶》中提到的宜兴石、龙潭石、青龙山石、岘山石、散兵石类,都是类太湖石。太湖石之所以出名,应该与唐代诗人白居易的名篇《太湖石记》有关,所谓“石有族聚,太湖为甲,罗浮、天竺之徒次焉”。其中提到的罗浮,是指广东惠州的罗浮山石。罗浮山是当时的佛道名山,罗浮山石属于石灰岩类,叩之有声,当时还用来做石磬。罗浮山还有石笋石,当时诗人张祜与白居易等友善,也有石癖,曾经从罗浮山取石笋石归,其卒后石头散出。宰相李德裕也罗致过罗浮石于平泉山居,曾作诗《题罗浮石》刻于石上:“清景持芳菊,凉天倚茂松。名山何必去,此地有群峰。”

至于天竺,是指浙江杭州的天竺山石,也属于石灰岩类,白居易做杭州刺史,卸任后带走了两块天竺石,为此还深深自责,将一生清白毁于一石:“三年为刺史,饮冰复食蘖。唯向天竺山,取得两片石。此抵有千金,无乃伤清白。”无论罗浮石还是天竺石,其产出很少,精品寥寥,与太湖石有天壤之别。所以,后世其名不显,如南宋杜绾《云林石谱》并无收录。

至于太湖石为何为上品,一方面固然是有相当的产出,而且体量较大,最重要的还是其具有异乎寻常的表现力,白居易《太湖石记》中写得很详备:“厥状非一:有盘拗秀出如灵丘鲜云者;有端俨挺立如真官神人者,有缜润削成如珪瓒者;有廉稜锐刿如剑戟者;又有如虬如凤、若跧若动、将翔将踊、如鬼如兽、若行若骤、将攫将斗者。……撮要而言,则三山五岳,百洞千壑,覼缕簇缩,尽在其中;百仞一拳,千里一瞬,坐而得之。”这是其他石种难以望其项背的。

园林石以太湖石为主打石种,唐代以降几无变化。太湖石中,有的还是名石。所谓名石,不但与名人、名园有关(有的石头留有铭题),还往往与著名事件有关。古园林石所涉及的著名事件,交集最多的莫过于宋徽宗“花石纲”事件。宋徽宗的艮岳叠山造园和“花石纲”事件,不但对于宋代的经济社会产生了重要的影响,也对于古代园林营造和赏石活动产生了深远的影响。

据今人考辨,艮岳主峰介亭址所在高度当为九十尺(约合28米,比起北京故宫御花园堆秀山整整高出一倍),再“增以太湖、灵璧之石”,其高度也不会超过40米。艮岳的奇石,大多来自太湖石、灵璧石、英石之类园林峰石。当时在平江府(今苏州)专设应奉局,负责搜集、运输供艮岳点缀的奇石异木。又据宋代庄绰《鸡肋编》载:“上皇(指宋徽宗)始爱灵璧石,既而嫌其止一面,遂远取太湖。然湖石麤而太大,后又撅于衢州之常山县南私村,其石皆峰岩青润,可置几案,号为‘巧石’。乃以大者,叠为山岭,上设殿亭。所用既广,取之不绝,舳舻相衔。”常山石在南宋杜绾《云林石谱》和明代林有麟《素园石谱》都有记载,至今浙江常山还留有当年花石纲取材后遗存的石宕。

明清时期,沿京杭大运河一带尚存不少“花石纲”遗石:“宋花石纲,河南所属,边近山东,随处便有,是运之所遗者。其石巧妙者多,缘陆路颇艰,有好事者,少取块石置园中,生色多矣。”(计成《园冶》)特别是江南一带,不少古典园林等还有若干“花石纲”遗物——有的也是好事者攀龙附凤,这些当年因为种种原因未能北上的奇石异峰,可谓逃过一劫,安好如初。

上海地区也是园林古石的重要分布地区,其中又以松江府一地为盛,现存完好的古石其荦荦大者,有上海豫园的玉玲珑,莘庄公园的朋寿石,松江方塔园的美人峰、五老峰,醉白池的廉石,松江博物馆的矶石阿、如意,嘉定汇龙潭的翥云峰,秋霞圃的米汁囊、三星石,古猗园的五老峰,等等。

如醉白池的廉石,系明代书法家张弼的遗石。张弼,松江府华亭县人,成化二年(1466)进士,授兵部主事,晋员外郎。后被排挤出京,任江西南安知府,为官六载两袖清风,离任前在当地山上找到一块形似蘑菇的青石,挥笔写了“无生台”三字及七言一绝,请人刻在这块“凌霄石”上,以作留念和压舱之用,并运回松江私园庆云山庄。乡人将此石呼为“张弼南安廉石”。1831年,张弼后人将此石献给醉白池,被安置在乐天轩东侧的翠竹丛中。类似这种以压舱石作园林置石的做法,反映了古代官员的清廉之风,在园林古石中时有所见。

如嘉定汇龙潭的翥云峰,为太湖石,表面沟壑起伏,皱襞深密,俊秀雄奇。石上有明代莆田派金石高手、进士宋珏题名小篆“翥云峰”三字。此石原主人是晚明崇祯年间御史监察赵洪范,苏州府嘉定县人,先后巡按陕西道、云南道,因讨伐云南土司普名声遭劾,罢官归田。从云南(经越南)走水道,两袖清风,囊中无物,以大石翥云峰压舱回乡。康熙年间辗转归进士王晦,后传给中状元的儿子王敬铭。王氏家族败落后,翥云峰便落户周家祠堂。1980年在重新扩建汇龙潭公园时,将名峰迁入园内。现为嘉定区重点保护文物。此峰和峰前怡安堂内展出的嘉定清廉官员史迹,已经成为廉政教育的好教材。

廉石的最早出处,是三国时期的吴国吴县(今苏州)名士陆绩,至今此石犹存苏州文庙。此石高2.5、宽约2、厚约0.6米,为花岗岩质地,造型平坦,上面刻有隶书“廉石”及明代弘治九年(1496)监察御史樊祉落款字样。陆绩博学多才,从小就以孝闻名,《二十四孝》中的“怀橘遗亲”就是讲他孝敬母亲的故事。他官至郁州(今广西玉林)太守,为官清廉,郁州卸任期满回归故土时,身无长物,取此石压舱渡海返回吴郡,后置于家中,人称“郁林石”(郁州古属郁林郡)。唐代曾归诗人陆龟蒙(陆绩后裔)。明弘治九年,监察御史樊祉到苏巡视,听闻陆绩其人其事,大为感动,令人将巨石移到了闻德坊(今察院场)北察院的东侧,亲题“廉石”二字命匠人刻于石上,置于碑亭之中,以警示百官廉洁。从此,“郁林石”有了“廉石”的美名。清康熙四十七年,苏州知府陈鹏年将“廉石”移至新建的苏州文庙府学明太守况公祠前。2008年8月,苏州将“廉石”申报为全国首个廉政文化注册商标,赋予了“廉石”新的时代内涵。

可见,古代园林置石不但具有观赏价值、经济价值,有的也有教化功能和文物价值。“廉石”便是其中的经典。

三、江南园林置石溯源

江南园林甲天下,园林置石江南多。据《中华古奇石》统计,入编的140多方(组)古园林石之中,有41方(组)来自江南园林,占近30%。

园林置石有名称可考,当始于魏晋南北朝时期,这也是古代赏石的初始期。如梁武帝时代,就有“奇礓石”和“三品石”。“奇礓石”,又称“到公石”,是梁武帝(502~549年在位)时担任过御史中丞、国子祭酒等要职的到溉家的石头。到溉祖籍彭城武原(今徐州邳州市),老家靠近淮河,“奇礓石”便是其庭院水池中的置石(石种不详,这也是早期园林赏石的普遍情况),体量极大,长一丈六尺,形状奇特,远近闻名。梁武帝平时爱与到溉下棋,往往通宵达旦,有-次戏说要以此石和《礼记》一部作为赌注。所谓君无戏言,到溉输后,便将此石辗转运送到建康华林园(故址在今南京鸡鸣山南古台城内)宴殿前。“移石之日,都下倾城纵观,所谓‘到公石’也。”此石在清代乾隆年间曾归诗人袁枚,为其金陵随园(今为南京师范大学校址)二十四景之一,今已不存。袁枚有咏赞“到公石”诗:“到公有奇石,曾向华林补。千年幽人得,风月一齐古。当作石交看,摩挲日三五。”

“三品石”,原置于建康(今南京)同泰寺前,共有三块(一说四块)石头,石种不详,各高约一丈,奇丑无比,俗称“丑八怪”,梁武帝曾四次出家在此事佛,赐其名为“三品石”。此石在当时家喻户晓,据说如家中有小孩哭闹,只要告以“丑八怪”来了,小孩就立时停哭。“三品石”因为有了梁武帝的赐名向来名望很高,几乎成为古代园林置石的代名词。此石宋代尚存,宋代诗人曾极有《金陵百咏》,其中《三品石》带有嘲讽意味:“一士真能重本朝,中原劲敌是天骄。无情石却登三品,不念忠贤屈下僚。”南宋杜绾《云林石谱》(上卷)有“品石”:“建康府有石三块,颇雄伟,岩洞险怪,色稍苍翠,遍产竹木,茂郁可观。石罅中有六朝唐宋诸公刻字,谓之品石。”说的应该就是“三品石”。到了明代,“三品石”一度被迎置于瞻园。清代乾隆年间,“三品石”等被送往了文华殿大学士兼军机大臣于敏中的金坛老宅。一直到了民国初年,实业家荣宗敬、荣德生兄弟在无锡建造梅园,垒石栽树,1916年从金坛于敏中花园移来“米襄阳拜石”和三品石,置于梅园“天心台”前。“米襄阳拜石”为太湖石,高约4.15米,形如老丈作揖,故名。据说上有81个孔,大可容拳,小仅纳指,具瘦、皱、漏、透之美。三品石形同福、禄、寿三星,一字排开,作为拱卫,但岁月漫漶,石头早已不见题刻,可能也非原貌了。

唐代开始,太湖石正式成为园林峰石的首选。但时至今日,唐代太湖石可考的已经是硕果无几,弥足珍贵了。如现置于洛阳市博物馆院内的“唐宫遗珠”峰石,经考证为唐宫遗址出土之物,高2、宽1.7米,透漏有加,尽显沧桑。供置于滁州琅琊山醉翁亭的“菱溪石”,色泽灰白,质地坚致,近两米高,嶙峋奇特,表面多孔,内里皆通,四面可观,类似太湖石。此石原为唐朝末年淮南节度使杨行密部将滁州刺史刘金园中的遗物,北宋庆历六年(1046),时任滁州知州欧阳修将其从滁州东部菱溪移至城西大丰山下新筑的丰乐亭,欧阳修并作有《菱溪石记》文和《菱溪大石》诗以记其胜。

唐宋古石除了“菱溪石”因为欧阳修的发掘而成名并流传有绪之外,绝大部分园林古石都是在元明时期被发掘的,即使像苏东坡“雪浪石”(今存保定武警医院花园中)和米芾“石丈”(今存安徽无为市米芾纪念馆中)这样史书有载的名石,一度也湮没无名,直到明代以后才被发掘出来,名石重光。如供置于嘉兴市南湖小瀛洲仓圣祠内的太湖石“舞蛟石”,非常高大,高3.7米,上锐下广,姿态雄奇,状如蛟龙,张牙舞爪,石下部有篆书“舞蛟”二字,传系元代书法家赵孟頫所书。明代万历年间岳和声在《舞蛟石歌》序中,称其为唐代遗物,又有说是北宋花石纲遗物。1981年被列为嘉兴市重点文物保护单位。

园林古石,因为体量较大,不易毁损,有的往往与著名历史人物、园宅乃至事件有关,好事(石)之士一般都会呵护有加,故大多能够传承至今。很多园林名石都有传奇故事,但大多是后人追溯记忆的,其出处和播迁史缺乏连续的证据链,难免有牵强附会、以讹传讹之词。包括因为战乱、搬迁等原因,再加上古代没有摄影技术,所以有的也会销声匿迹,或者难以判断其是与非。

如江苏溧阳高静园,因为有一方南宋古石“高静石”而得名,园址原来是明代嘉靖年间进士彭谦的私邸。高静石(图二一)宛如巨大的屏风,高2.53、宽5.31、厚0.95米,在古代传世的园林置石中可谓巨石。不同于其他置石以立峰形式为主,高静石属于卧石,色泽青黑,造型奇崛,云蒸霞蔚,跌宕起伏,四处洞天前后贯穿,增添了其景深和变化,石表风化痕迹明显。仔细观察,其正反面均有修治痕迹,包括石表的凹凸层次乃至轮廓,尤其是几处洞天,可能也是“无中生有”的。石正中下方凹陷处,有一处刻铭,四字五行,已经剥落不堪、漫漶不清了,第一行“忠则高寿”四字依稀辨別,应该是旧刻。原石主人南宋重臣赵葵(1186~1266)享年八十一,在当时确实是高寿之年。这方名人名石,2001年7月被溧阳市人民政府公布为溧阳市文物保护单位。

据介绍,高静石是宋高宗赐予寓居溧阳城南的右丞相赵葵的。与高静石一起赏赐的还有两方奇石,分别名“苍云”“忠义”。不过,到清嘉庆年间,三石至少已失其一——高静石。清代乾嘉年间,邑人彭光斗作有《苍云石歌》,其中有“同时拜赐有三石,高静沉沦忠义颓。只余此石岿然在,转徙由人翳草莱”的感慨,说明当时“忠义”石也已颓败不堪,只有“苍云”石尚保存完好。

如此来看,如今高静园中静卧于草莱中的,应该并不是高静石,而是苍云石或忠义石,更可能是苍云石。其实,观其色泽造型,也确实更像是一片苍云,云卷云舒,富有动感。只是因为岁月漫漶,原来石上宋高宗书篆“苍云”已经无法辨认了。髙静石之名,极可能是一个美丽的误会。

又如昆山亭林园昆曲博物馆中的一方古太湖石,其身世扑朔迷离,经过笔者多方考证,证实是南宋昆山状元卫泾西园的遗物“玄云石”。

这方古石置于昆曲博物馆水池中,高过2米,漏透俱佳,云蒸霞蔚,老气横秋,鹤立鸡群,但是查无出处。笔者偶然在查阅现代建筑学家童寯20世纪30年代所撰《江南园林志》,看见其中有一幅“昆山文庙玉玲珑”的古石图照,两相对照,与这方石峰竟是同一方。可见,这方古太湖石原来在文庙安置。后经查考,此石原为昆山首位状元(南宋淳熙十一年,1184年)卫泾的私家园林西园(卫泾号西园居士)之物,又称“玄云石”(也称元云石)。元至正年间,昆山知州费复初将之移至昆山文庙内的明伦堂边。昆山文庙在80年代时候因为兴办企业(校办工厂)被拆,这方古石,可能由此被迁至亭林园中,直到昆曲博物馆兴建,才被移入馆中。另外,又有明代张昆琳《玄云石图》(香港敏求精舍藏)图绘,对照一下可以发现,两者正是同一方石头。《玄云石图》画石上部还有明代昆山名士顾锡畴的五言长诗题跋,起首提到“石亦有名号,呼之曰玄云。历宋以至元,镇学习地文”云云。可见,这方石头确实是南宋故物,明代尚存昆山文庙。南宋遗石,明代图绘,民国影照,石画俱绪,多重证据,可谓流传有绪,完璧无损保存至今,冥冥之中若有神助,也是难得一见。

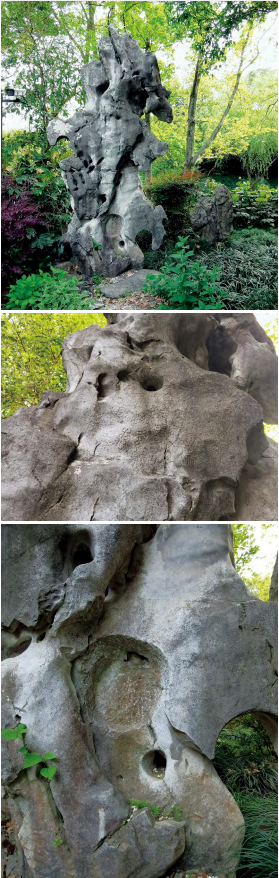

四、江南园林置石的修治与题刻

园林置石太湖石多为山产石,一般都有明显的正反面,正面变化多端,反面多经过修治处理,包括上海豫园玉玲珑、苏州留园冠云峰等名石。尤其是,太湖石孔洞的修治最为多见,甚至有的就是无中生有。1975年,在明代松江著名画家孙克弘的松江孙家园遗址,觅得一方高4.2米、刻有数行行书和“汉阳太守章”(孙克弘曾任汉阳太守)印款的“美人峰”,后迁置松江方塔园兰瑞堂前。这方太湖石的下部,有一处加工一半未曾穿透的孔洞,斧凿痕迹非常明显,不知道当初主人为何半途而废,也是罕见的一则古石加工的范例。

太湖石虽然赋存较多,但是优质资源还是越来越少,尤其是苏州西山—带的太湖石。园林置石频频出现的修治加工,也是优质资源越发稀少的一种表征。大致在清代乾隆以后,虽然陆续也有一些新的赏石品种被开发和安置,但再也没有让人过目不忘的经典园林置石出现了。

如苏州古典园林的“收官”之作怡园(建成于光绪八年),其中的立峰假山在苏州古典园林中具有重要一席之地。园主顾文彬是位书画家、收藏家,他曾经自夸:“怡园之石,几与狮子林、寒碧庄(留园)争胜。”怡园建造之时,正好经过太平天国战事,苏州不少园林老宅荒废,湖石散落。远在宁波任宁绍台道兼浙海关监督的顾文彬,指使家人不惜代价,搜求名石。果然天遂人愿,山塘街戴氏废园(又称赵园)有大量精美湖石待售,最高一峰有一丈八尺,总共耗资二百银两。山塘杨铁蕉家园藏石也耗费二百银两,其中一方“东安中峰”,据说当年杨氏是以五百银圆购得的。显然,战乱以后,石头贱卖了。当然,这不包括运费,尤其是巨石,运输难度很大,运费要加二三倍。

与苏州狮子林、留园一样,怡园有多处石景。拜石轩取意米芾拜石之典故(留园有揖峰轩),北面庭院竖立有多方湖石立峰,体量较大。在湖石大假山上,也有一些立峰独石,其中比较特别的是“屏风三叠”(,三方门板状的太湖石连成一体,竖立于假山之巅,仿佛屏风一般,颇为少见。顾文彬作有《小沧浪》诗咏之:“濯足沧浪水,空亭发浩歌。屏风三叠翠,纤月挂藤萝。”另外一处与石有关的景点是石听琴室。先是顾文彬之三儿顾承拜师学琴,琴艺大进,恰好又收得一方古琴,上有宋元祐四年东坡居士监制字样。顾文彬大喜,筑室藏之,名其斋曰坡仙琴馆。石听琴室与坡仙琴馆为东西两间毗连,后院竖立两方太湖石,背部明显斧削修治过,形如伛偻老人,作俯首听琴状,堪称真正的“石丈”。顾文彬为之作铭:“生公说法,顽石点头。少文抚琴,众山响应。琴固灵物,石亦非顽。”

古代江南园林名石,有的留有名人题刻,所谓文存物在,就像碑刻一样,古石因古人所题刻的文字信息而弥足珍贵,具有文物价值。

如清代著名藏书家“扬州二马”的小玲珑山馆,其得名源自于马曰琯收藏的一方太湖石。马曰琯当初建街南书屋的时候,得到了一方巨型玲珑太湖石,按照马曰琯《小玲珑山馆图记》的说法,其美秀与奇奥可以媲美任何奇石,应该是花石纲的遗物。当时因为此石太高大了,以至于从墙外也能远远地看见,邻居听风水先生说这会有不利,于是与马氏兄弟交涉,他们从善如流,将此方巨石横卧于地,以待有机会再竖起来。不过,他们还是以此石命名街南书屋为小玲珑山馆,并让画家秀水(今浙江嘉兴)人张庚为之作画留念。

“扬州二马”殒后,小玲珑山馆为词人汪雪礓购得。汪购得此园后,园中楣楹题识不改旧观,唯有这方早已埋于土中的玲珑石,汪念念不忘,雇人将其搜出竖起来,不想因为釆掘不当,竟然断成几截,竖起来的石头已经不复旧观了。后来,这些残石渐渐退出了人们的视线。晚清时期,著名文人梁章钜晚年寓居扬州,著有《浪迹丛谈》述扬州掌故甚详,他对于小玲珑石也是不得其详:“邗上(指扬州)旧迹,以小玲珑山馆为最著,余曾两度往探其胜,寻所谓玲珑石者,皆所见不逮所闻。”直到中华人民共和国成立后,其中一方残石被有识之士置于史公祠(当时的扬州博物馆)“留云”小院之中。这方奇石,高约2米,周身残破多处,虽有几处孔洞,但也毫无珍奇可言,只是上面的题刻还清晰可辨,其中上部留有篆书“玉山高并”(杜甫《九日蓝田崔氏庄》有“玉山高并两峰寒”之句),以及楷书“小玲珑山馆马氏清供”和“玲珑山馆”印章字样。如今,此石已被移置东关街新建的小玲珑山馆“十二景”的看山楼妥为保存。

又如浙江湖州南浔镇上的嘉业藏书楼“明瑟亭”旁竖立一石,高约2米,形似虎踞,中腹一孔,吹之声如虎啸。石左上方有清代著名学者阮元题“啸石”隶书二字,下方有其弟子金石家张廷济清代道光乙己年(1845)题句:“是石为吾师阮相国莅浙时鉴赏之物,今归沈君茂庭,先后之交,足称佳话。”原来,嘉庆五年(1800),时任浙江巡抚的阮元主持疏浚西湖,以浚湖葑泥堆积而成一岛,人称“阮公墩”。为此,杭州民众送来一奇石,石上一孔,吹之有啸声,阮元题“啸石”二字。阮元没有私受此石,将此石置于阮公墩供游览者欣赏,后被南浔富商朱宏茂购得,置于述园。20世纪初,啸石则被嘉业藏书楼主、南浔巨富刘承干以五百银圆购得,立于荷花池中,成为嘉业堂的镇堂之宝之一。