亭者停也,亭者景也,亭者情也,亭者蔽也,作为休息、观景、传情、遮蔽的亭子从古至今都是人们休息、游乐、观景的重要地点。

亭是一种中国传统建筑,是我国古典建筑艺术中的魁宝,是一种独特的华夏文明的缩影,本篇从亭子所建造的位置不同,将亭子分为:路亭、景亭、井亭、碑亭。

建在乡间道路一侧的亭子,专供来往行人休息之用,所以称为“路亭”。

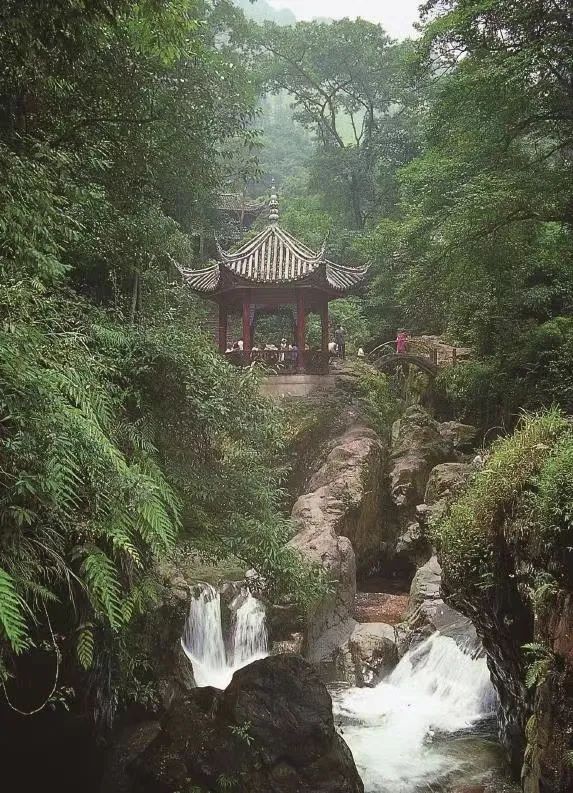

在园林内,亭子不但供游人休息,而且也可以在里面观赏园内、园外的风景,所以也称为“景亭”,在中国可以说无园不建亭。

有的亭子具有专门的功能,例如保护水井或石碑免受日晒、雨淋的井亭和碑亭。亭子由于有这些功能,在亭子里会经历许多事,关系到许多人,因此,它与宫殿、寺庙、楼阁等其他类型的建筑一样具有记忆的功能,一座亭子往往也记载了一段历史的事迹。

在古代,除了朝廷官吏和有钱人家出门骑马或乘坐骡马大车之外,平民百姓尤其是农村乡民出门赶集或走亲访友都依靠双腿步行和肩挑货担、手推小车,往来于乡间大道之上,其速度多一小时步行十里,所以“十里一亭”正好能使乡民得一小歇。有的地方在这些亭中还备有茶水、草鞋,更有设置炉灶与柴木以供出门远行者可以在亭内做饭。这种路亭在如今的乡间仍能见到,例如在浙江永嘉县楠溪江流域的乡村之间多设有路亭。下烘头村外路亭设于道路一侧的山坡上,利用坡地设上下两层,以卵石垒墙,木梁柱为构架,下层临路三开间,左右开间上设月梁,下置美人靠座椅可供行人休息,整体造型简洁疏朗。

在广大的农村地区,除了这类路亭之外,在村中也常见这种供村民休息的亭子。以浙江永嘉楠溪江流域的农村为例,楠溪江为浙江东南瓯江下流的一条支流,由北而南,江水经过群山间曲折向南,到顶端开口汇入瓯江,使楠溪江流域成为一处相对封闭的区域。在这里,气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充足,千百年来,这里的村民依靠山间农田和大片山林,过着自给自足的平静生活,使楠溪江成为相对独立的经济区域。楠溪江流域两岸群山环绕,青山绿水,竹林连片,野花丛丛,风景如画,至今仍为国家自然风景区。中国古代第一代山水诗人谢灵运在南朝时被贬至永嘉县当县令,他在公务之余,遍游楠溪江,深为这里的山川之美所吸引,写下了大量赞誉诗篇,谢灵运虽不久离任,但他的子孙后裔仍留居永嘉,楠溪江中流鹤阳、蓬溪村还成了谢氏家族聚居的血缘村落,村中祠堂还供奉着谢氏先祖谢灵运的神牌。在谢灵运之后又有多位诗人曾来楠溪江观赏风景,咏诗作文,从而使楠溪江自然山川之美景得以升华,从而大大带动了生活在这里的广大乡民喜爱自然山水、好文好读的风习。因此,楠溪江流域不但为一独立的经济区域,而且也形成了一个相对独立的具有浓厚耕读风气的文化区域。这样的自然环境与人文环境必然影响到这里的乡村物质环境的建设。表现在乡村布局上,就是十分注重村落与四周自然山水环境的融合与和谐;表现在建筑类型上,就是除了住宅与祠堂等礼制建筑之外,还有供村民读书的书院,供广大村民休息、娱乐的凉亭、戏台等;表现在建筑形态上,就是朴素无华。房屋多以原石为墙,顶覆青瓦,梁柱多保持木材本色,不施油彩,即使在祠堂、寺庙也少见雕梁画栋。

当我们了解了楠溪江流域的自然与人文环境的特征之后,就不难理解在这里的村落中常见到亭子这种现象了,因为供人休息的亭子更便于村民接近自然,观赏四周山川之景。在楠溪江中流的数十座古村中所见的亭子大约可以分为以下几种类型:一为谯亭。“谯”古义通“瞧”,古时城门上的望楼称“谯楼”,所以,建在城门上的亭子亦称“谯亭”。楠溪江中流一些建于临江边的村落,如坦下、东皋、花坦、廊下、岺下诸村,为了防止江水在夏季上涨危及村落安全,所以,在沿江一边都用原石垒造厚厚的寨墙,上设寨门,在寨门附近的寨墙上多建有谯亭,平时村民在其中休息交谈。居于寨墙之上,可以远眺远近山水,江水泛滥时亦可起到监察水患的作用。

此类谯亭,平面多呈长方形,面阔三开间,柱间设靠椅,上覆歇山式瓦顶,在粗大原石砌造的寨墙之上,显得居高而凌空,往往成为该村的一个标志。

二为村中心亭。中心亭并非指亭子的位置一定处于村落的中心位置,而是指这类亭子在村落中成为村民休闲聚集的中心。

楠溪江芙蓉村是一座保护得很完整的古村,整座村落略呈方形,四周有石造寨墙相围,村的入口朝东居中,进村门的北侧为陈氏大宗祠堂,一条村道直向西,至村中心有芙蓉书院和芙蓉池,在池中央建有一座芙蓉亭,可以说这座亭的位置正居全村中心。

全国各地有无数条江河、溪流,凡有往来于江河两岸的行人除乘坐渡船外,必须有桥。在古代所建桥中,除少量用铁索、绳索外,绝大部分为石桥与木桥。百姓出门远行,每过一桥往往标志着赶了一段路需要作暂短休息;如肩负重担,经过拱桥,拾级而登上桥面则必气喘吁吁,更需休歇片刻,因此,在桥上建亭应运而生。

浙江武义县有一座郭洞村,在村的北端出水口处有一石造回龙桥,石桥建于元代,在清乾隆时期在桥上加建了一座正方形的石亭,在村中何氏家族的族谱中有一篇《回龙桥石亭记》中说:“或以为古人桥必有屋,所以使桥益坚且足为往来者所休息。”可见当时村人已经认识到桥上建亭的两种功能,在拱形桥上建石亭,增加了荷重因而增强了石桥的稳定性,同时又是过往村民休息之所。

在我国贵州、湖南与广西壮族自治区三省交界处是侗族的聚居地区,其中广西的三江和湖南的通道还是侗族自治县。在这里山脉纵横,河流穿行,一座座侗族村落建立在丛山之间的平坝地或在山坡之上。这些侗族村有一些共同的特征,一个特征就是除喜欢用吊脚楼形式的住房之外,村村都有一座或多座鼓楼,鼓楼为村中政治与文化中心,外形如密檐式佛塔,高高地屹立在村中;另一个特征是遇有江河即建风雨桥。所谓风雨桥就是在桥上建亭可以避风遮雨供过往行人休息。风雨桥驾在江河之上,用石料筑桥墩,桥墩多少视江面宽窄而定,在每个桥墩上建一座木结构的亭,亭子下方排列着多层木梁,木梁一层层向前挑出从而使桥墩相连,再在这相连的木梁上建造廊屋,这些廓屋与众桥墩上的亭子连接成桥上的通道。从外形上看,亭比廊高,亭子的顶比廓屋顶复杂,使风雨桥造型极富变化,成为侗族风雨桥具有代表性的外形。

景,即风景,指具有观赏价值的风光环境,它由自然界物质的形态、色彩、光影、声音乃至香味所组成。风景供人观赏,所以又称景观。人们所熟知的园林是专为人们提供休息与游乐的环境,它们就是由这样的风景所组成的。中国园林已经有三千多年发展的历史,它的最显著特点是属于自然山水型园林,所以,组成中国园林的要素是自然界的山、水、植物、动物加上人工的建筑。山有高山峻岭、洞窟深穴;水分江湖海洋,林泉飞瀑;植物有古木奇树、鲜花繁草;动物也有禽鸟鱼虫之分,加上各类型的建筑,四季晴雨的气候变化,使自然山水园林显出多层次、多种类的多样形态。

从中国古代留存至今的园林看大体可以分为以下几类:一为完全由自然山、水、植物、动物组成的环境,称为风景名胜区,俗称自然山水园林、天然园林。例如,浙江永嘉楠溪江为国家风景名胜区,江西庐山、四川峨眉山都属于这一类。

二为以自然山水、植物为主,并加以人工经营、修饰的。如浙江杭州西湖、浙江绍兴东湖、江苏扬州瘦西湖皆属此类。

三为人工经营创造的山水园林。分为两种:一种为利用一部分天然山水,但主要由人工创造的园林,如北京颐和园、北京古皇城西苑等;另一种完全由人工创造的山水园林,如北京圆明园为平地挖池堆山营造建筑而成园,江苏苏州一批私家园林皆属此类。

无论哪一类型的园林皆由景观所组成,只是随着园林的大小而有景观多少之分。景观是由景点组成,景点即可成为供观赏的一个风景点,它由山、水、植物、建筑这四大园林要素所组成,这四大要素可以单独成景或组合成景。在大型园林中,若干相近的景观可以连成一个景区,例如北京颐和园有宫廷、前山、西堤、后山等几大景区;河北承德避暑山庄也分为宫殿、湖泊、平原与山岳四大景区。