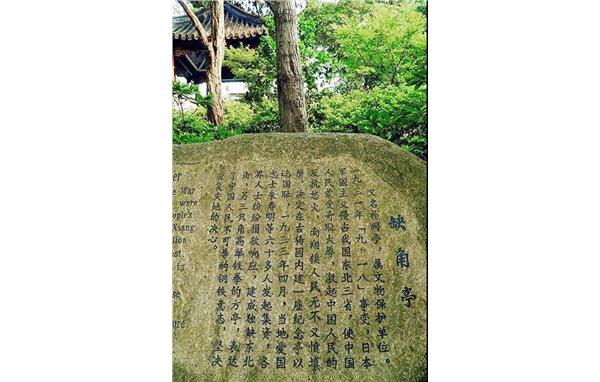

9月18日,滴滴哒哒的雨下个不停,仿佛和古猗园里的缺角亭一样,回望和记录着那段不平凡的岁月。古猗园里的缺角亭,又名“补阙亭”,1999年12月公布为文物保护单位。

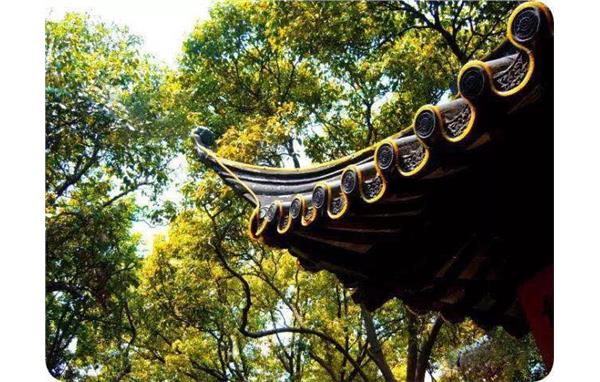

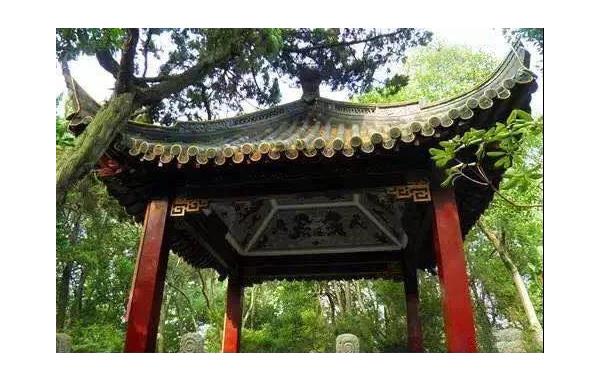

缺角亭,座落在竹枝山颠,面朝九曲桥,背向浮筠阁,四只檐角有三只为紧握的拳头,表达了收复失地的决心;独东北一角是空的,象征东北三省的沦陷。熟悉古猗园历史的市民游客都知道,该亭是1933年4月由南翔仁人志士陈少芸捐建,亭子初名“近勇”,意谓“知耻近乎勇”,因以志国耻,故又名“缺角亭”,亭联为“居安思危励精图治,盘游有度好乐无荒”。此联原是民国著名将领李烈钧,为南京玄武湖览胜楼而题,那为什么会出现在古猗园内呢? 这要从李烈军将军的二子李赣驹说起。出生于1919年10月的李赣驹曾任上海市政协常委、民革上海市委副主委。1989年,70岁的李赣驹来园有感于缺角亭背后这段凝结着高度爱国精神的悲壮故事,于是提笔书写了其父生前创作的这副对联。历史就像逝去的驱壳,无法还原,唯一留下的是不灭的精神火种,缅怀历史,只有留住精神才是最好的纪念。

如今的缺角亭,巍巍然屹立在古猗园内,载满着中华儿女对和平的向往、对家国的情怀。那三只握紧的拳头仿佛永不屈服的卫士,护佑着中华儿女,护佑着我们。